Tussilago farfara L.

(Da: it.wikipedia.org.)

Phylum: Tracheophyta Sinnott, 1935 ex Cavalier-Smith (1998)

Classe: Magnoliopsida Brongn. (1843)

Ordine: Asterales Lindl. (1833)

Famiglia: Asteraceae Bercht. & Presl J., 1820

Genere: Tussilago L.

Italiano: Tossillaggine comune

English: Coltsfoot

Français: Tussilage

Deutsch: Huflattich

Descrizione

È una pianta erbacea, perenne, dai fiori gialli simili alle “margherite”, appartenente alla famiglia delle Asteraceae. È l'unica specie del genere Tussilago. Il nome generico (Tussilago) deriva dall'uso molto antico di questa pianta nel campo della medicina popolare: tussis ed agere (= “tosse” e “fare” o “togliere”), quindi traducendo liberamente “far togliere la tosse”. I primi riferimenti si trovano già negli scritti dello scrittore e naturalista latino Gaio Plinio Secondo, conosciuto come Plinio il Vecchio (Como, 23 - Stabia, dopo l'8 settembre 79). Il nome specifico (farfara) è ripreso dal nome antico in latino che questa pianta aveva presso i romani: farfarum. Questo termine potrebbe derivare da farfer (= portatore di farina) e probabilmente si riferisce al tomento bianco della pianta. Il binomio scientifico attualmente accettato (Tussilago farfara), come anche il nome scientifico del genere (Tussilago), è stato proposto da Carl von Linné (Rashult, 23 maggio 1707 - Uppsala, 10 gennaio 1778), biologo e scrittore svedese, considerato il padre della moderna classificazione scientifica degli organismi viventi, nella pubblicazione Species Plantarum del 1753. L'aspetto di queste piante è erbaceo un po' cespitoso. L'altezza della pianta varia da 10 a 30 cm (minimo 5 cm). La forma biologica della specie è geofita rizomatosa (G rhiz); ossia sono piante perenni erbacee che portano le gemme in posizione sotterranea. Durante la stagione avversa non presentano organi aerei e le gemme si trovano in organi sotterranei chiamati rizomi, un fusto sotterraneo dal quale, ogni anno, si dipartono radici e fusti aerei (riproduzione vegetativa); altrimenti queste piante si possono riprodurre anche a mezzo seme. Le radici sono secondarie da rizoma. Il fusto: la parte ipogea: la parte sotterranea consiste in un rizoma strisciante, carnoso e assai profondo, ma fragile. Questa parte del fusto è anche stolonifera e può raggiungere lunghezze anche considerevoli (alcuni testi riportano lunghezze di 2 metri). La parte epigea: gli steli aerei sono bianchi, non ramificati e ricoperti da fogliette squamose, sempre più rade verso l'apice, e di colore rossiccio. Sia il fusto che le foglie sono ricoperti da un tomento bianco quasi ragnateloso. Dimensione degli steli: 10 - 25 cm. Diametro del rizoma: 1 cm. Foglie: le foglie basali: le foglie radicali, a disposizione spiralata, sono molto grandi, rotondeggianti (a forma cordata, o ovale o più o meno esagonale) e lungamente picciolate. Il bordo è angoloso e dentato, mentre la superficie è verde e glabra di sopra e bianco cotonosa di sotto. Queste foglie compaiono solo dopo la fioritura, anzi a fiori appassiti. Dimensione delle foglie basali: picciolo lungo 4 - 7 cm; larghezza della lamina 5 - 7 cm; l'insenatura della base (che è cuoriforme) a volte è profonda fino a 1 cm; in estate inoltrata poi crescono ulteriormente fino a 2 - 3 volte le dimensioni iniziali. Le foglie cauline: le foglie del caule sono abbraccianti, di tipo squamoso e a forma lanceolata; il colore è arrossato. Dimensione delle foglie cauline: larghezza 5 - 8 mm; lunghezza 15 - 20 mm. Le foglie sono ricche di mucillagine e olio essenziale. L'infiorescenza è formata da diversi capolini lungamente peduncolati. La struttura dei capolini è quella tipica delle Asteraceae : un peduncolo sorregge un involucro più o meno cilindrico composto da più squame lineari (una ventina circa) e tutte uguali, disposte in un'unica serie (a volte è presente una seconda serie basale con poche squame), che fanno da protezione al ricettacolo nudo (senza pagliette) sul quale s'inseriscono due tipi di fiori: circa 200-300 fiori femminili, quelli esterni ligulati disposti su più serie, e una quarantina di fiori ermafroditi (ma con stilo sterile e quindi fondamentalmente maschili), quelli interni tubulosi. Il portamento dei singoli capolini è particolare: è inclinato verso terra prima della fioritura, si raddrizzano all'antesi per poi ripiegarsi alla fruttificazione. Dimensione delle squame involucrali: larghezza 1,5 mm; lunghezza 15 mm. Diametro dell'involucro 10 - 15 mm. I fiori sono zigomorfi, tetra-ciclici (formati cioè da 4 verticilli: calice - corolla - androceo - gineceo) e pentameri (calice e corolla formati da 5 elementi). Il colore dei fiori è giallo vivo tendente all'arancio (soprattutto i fiori del disco centrale). Diametro dei capolini: 2 - 3 cm. Formula fiorale: * K 0, C (5), A (5), G 2 (infero). Calice: i sepali sono ridotti ad una coroncina di squame. Corolla: i fiori periferici (ligulati) alla base hanno la corolla tubulosa, ma poi terminano con una struttura nastriforme (ligula) piuttosto stretta; la disposizione di questi fiori è raggiante e sporgono ben oltre l'involucro sottostante. Quelli del disco centrale (i fiori tubulosi) hanno delle corolle tubulari a 4-5 denti. Dimensione dei fiori ligulati: 12 - 18 mm. Androceo: gli stami sono 5 con dei filamenti liberi; le antere invece sono saldate fra di loro e formano un manicotto che circonda lo stilo. Le antere alla base sono ottuse. Gineceo: lo stilo è unico con uno stimma filiforme, pubescente e profondamente bifido; l'ovario è infero e uniloculare formato da due carpelli concrescenti e contenente un solo ovulo. Fioritura: tra febbraio e aprile (al sud la fioritura può essere anticipata di un mese; mentre a quote più alte può protrarsi fino a maggio inoltrato). Impollinazione: impollinazione tramite api e mosche. I frutti sono degli acheni cilindrici (o sub-cilindrici) terminanti con un pappo setoso e biancastro. Per ogni pianta si formano da 60 a 100 pappi. Dimensione degli acheni: 3 - 5 mm. Lunghezza dei pappi: 8 - 12 mm. Fitosociologia: dal punto di vista fitosociologico la specie di questa voce appartiene alla seguente comunità vegetale: Formazione : delle comunità perenni nitrofile. Classe : Agropyretea intermedii-repentis. Sistematica: la famiglia di appartenenza della “Tossilaggine comune” (Asteraceae) è la più numerosa nel mondo vegetale, organizzata in 1530 generi per un totale di circa 22.750 specie. Nelle classificazioni più vecchie la famiglia delle Asteraceae viene chiamata anche Compositae. Il genere Tussilago è monospecifico; in passato era costituito da diverse specie descritte attualmente nei generi Homogyne, Petasites e Adenostyles. All'interno della famiglia delle Asteraceae le “Tossilaggini” fanno parte della sottofamiglia delle Tubiflore; sottofamiglia caratterizzata dall'avere capolini con fiori ligulati alla periferia e fiori tubulosi al centro, squame dell'involucro ben sviluppate e tutte più o meno di uguale lunghezza e frutti con pappo biancastro e morbido. Specie simili: anche se la forma generale del fiore è molto comune: quella tipica delle “margherite”, e anche se i fiori gialli abbondano ovunque, basta pensare alla moltitudine degli “Sparvieri” (genere Hieracium) o "Crepidi" (genere Crepis) e altri ancora, sono comunque fiori molto facilmente individuabili in quanto sono tra i primi a fiorire alla fine dell'inverno-inizio primavera, ma soprattutto hanno dei caratteristici fusti carnosi e cotonosi. È più facile invece confondere queste piante, dopo la fioritura, in quanto hanno delle foglie simili ad altre specie come quelle del genere Petasites che tra l'altro vivono negli stessi habitat: Petasites hybridus (L.) Gaertn. - Farfaraccio maggiore: la lamina delle foglie è più rotondeggiante e inoltre sono più grandi (fino a 60 cm). Petasites albus (L.) Gaertn. - Farfaraccio bianco: la lamina delle foglie è chiaramente reniforme. Petasites paradoxus (Retz.) Baumg. - Farfaraccio niveo: la lamina delle foglie è più triangolare. Us: le informazioni qui riportate hanno solo un fine illustrativo: non costituiscono e non provengono né da prescrizione né da consiglio medico. Farmacia: sostanze presenti: olio etereo (amarognolo), glucoside (tussilagina), mucillaggini, tannini (fino al 17%), inulina (fino al 17%), Sali minerali (nitrato potassico, ferro e zinco) fino al 3% (delle ceneri), acido malico, peptina, acido gallico e acetico. Proprietà curative: la Farfara è una delle piante più conosciute in erboristeria, ma viene usata anche in farmacologia contro la tosse e l'asma (bechica-azione calmante della tosse ed espettorante-favorisce l'espulsione delle secrezioni bronchiali). Altre proprietà sono: antinfiammatorie (attenua uno stato infiammatorio), decongestionanti (diminuisce l'apporto sanguigno in una data parte del corpo), sedative bronchiali, antinevralgiche (calma le infiammazioni di derivazioni nervosa) ed emollienti (risolve uno stato infiammatorio). La radice invece è usata come diaforetico (agevola la traspirazione cutanea). Parti usate: i fiori raccolti senza gambo prima della completa fioritura con i quali (una volta essiccati) si preparano tisane e infusi. Le foglie invece si raccolgono in estate e senza gambo. In alcune regioni italiane viene regolamentata la massima quantità di raccolta di questi fiori. Effetti avversi: gli alcaloidi pirrolizidinici presenti nella pianta possono provocare cirrosi epatica ed epatocarcinoma, mentre i lattoni sesquiterpenici reazioni allergiche. Cucina: le giovani parti della pianta possono essere usate crude come insalata o cotte come contorno. La presenza di alcuni alcaloidi però ne consiglia un uso moderato. Giardinaggio: raramente questa pianta è usata nel giardinaggio in quanto risulta invasiva. Per questo uso comunque sono disponibili delle belle varietà con foglie macchiate di giallo. Altri usi: alcune parti di questa pianta (come ad esempio i fiori) vengono usate nelle misture del tabacco da pipa per il loro profumo di liquirizia. Durante le guerre, a causa delle ridotte importazioni di tabacco, si usavano le foglie per fare tabacco da sigaretta. L'industria da alcune parti di questa pianta ricava stoppa e olio. È una pianta visitata dalle api.

Diffusione

Geoelemento: il tipo corologico (area di origine) è Paleotemperato o anche Eurasiatico. La diffusione di questa pianta sul territorio italiano è totale ed è comune. In Europa e in Asia è altrettanto comune. Si trova anche in Africa settentrionale e nell'America del nord (lungo le due coste, introdotta e quindi naturalizzata dall'Europa probabilmente nel periodo coloniale). L'habitat tipico di questa specie sono luoghi umidi e sottoboschi in terreni a natura argillosa (suolo pesante); ma anche campi coltivati, ambienti ruderali, vicinanze dei corsi d'acqua, ghiaioni e pietraie. Dopo la fioritura con le grandi foglie tende a ricoprire vaste aree di terreno, risultando quindi semi-infestante e di difficile estirpazione a causa del profondo rizoma. Il substrato preferito è sia calcareo che siliceo con pH basico e medi valori nutrizionali del terreno che può essere mediamente umido. Diffusione altitudinale: sui rilievi queste piante si possono trovare fino a 2400 m s.l.m.; frequentano quindi i seguenti piani vegetazionali: collinare, montano e subalpino.

Sinonimi

= Tussilago ruderalis (Salisb. (1796)) = Tussilago rupestris (Wallich (1828)) = Tussilago vulgaris (Lam. (1779)).

|

Data: 26/04/2011

Emissione: 25esimo anniversario della catastrofe di Chernobyl Stato: Belarus |

|---|

|

Data: 25/05/1969

Emissione: Piante medicinali Stato: Yugoslavia |

|---|

|

Stato: Germany (Est) |

|---|

|

Stato: Czechoslovakia |

|---|

|

Data: 03/02/1997

Emissione: Fiori Stato: Åland Islands |

|---|

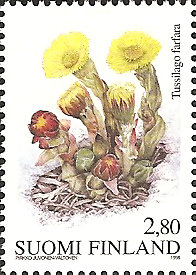

|

Stato: Finland |

|---|

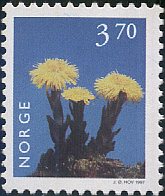

|

Stato: Norway |

|---|

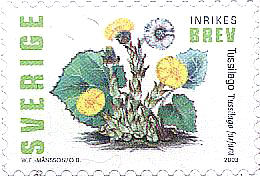

|

Stato: Sweden |

|---|

|

Data: 30/10/1953

Emissione: Piante medicinali Stato: Bulgaria |

|---|